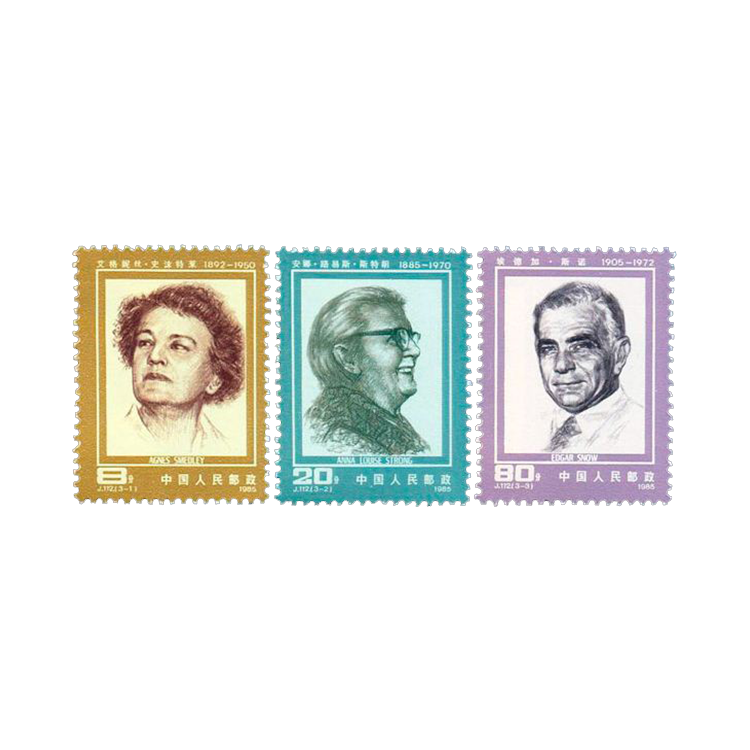

| 图序 | 图名 | 面值 |

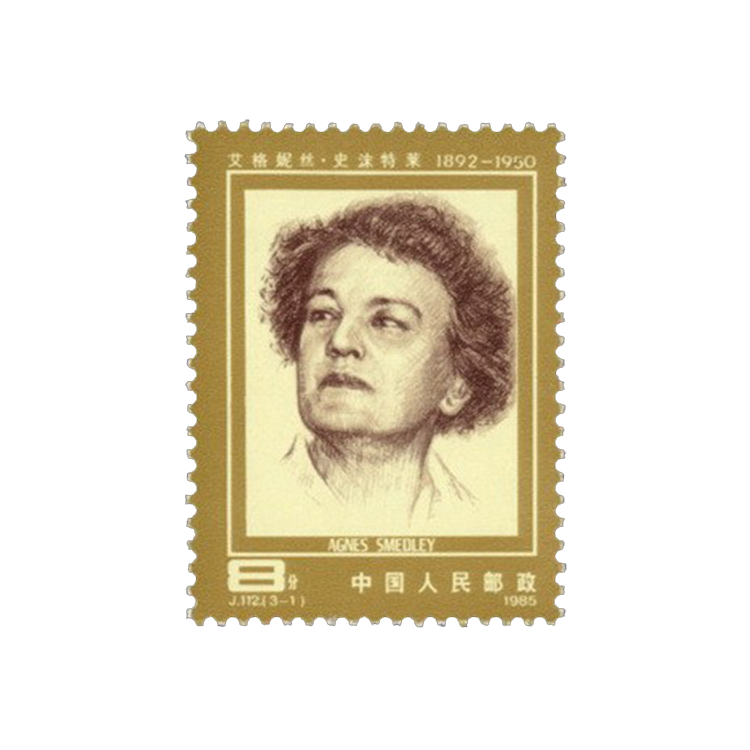

| (3-1) | 艾格妮丝·史沫特莱 | 8分 |

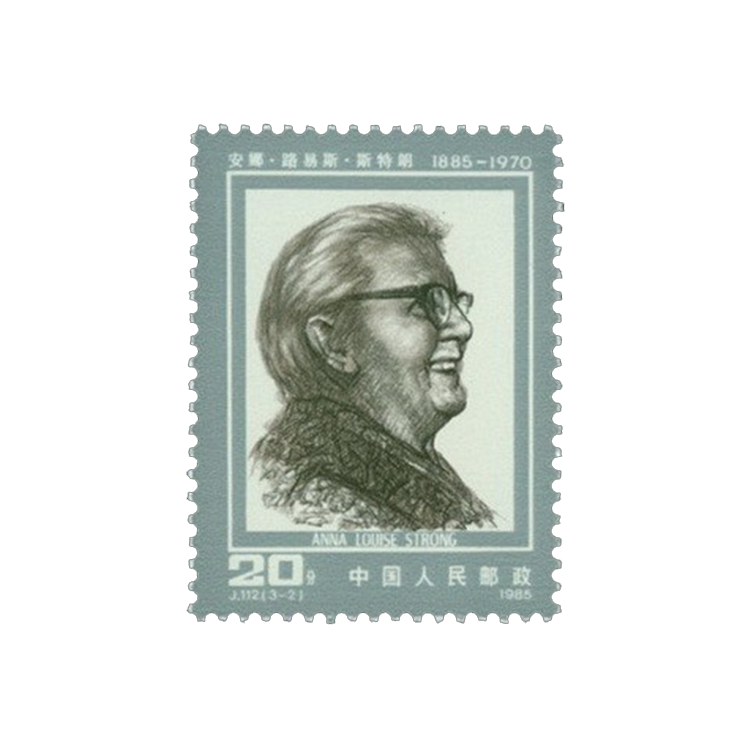

| (3-2) | 安娜·路易斯·斯特朗 | 20分 |

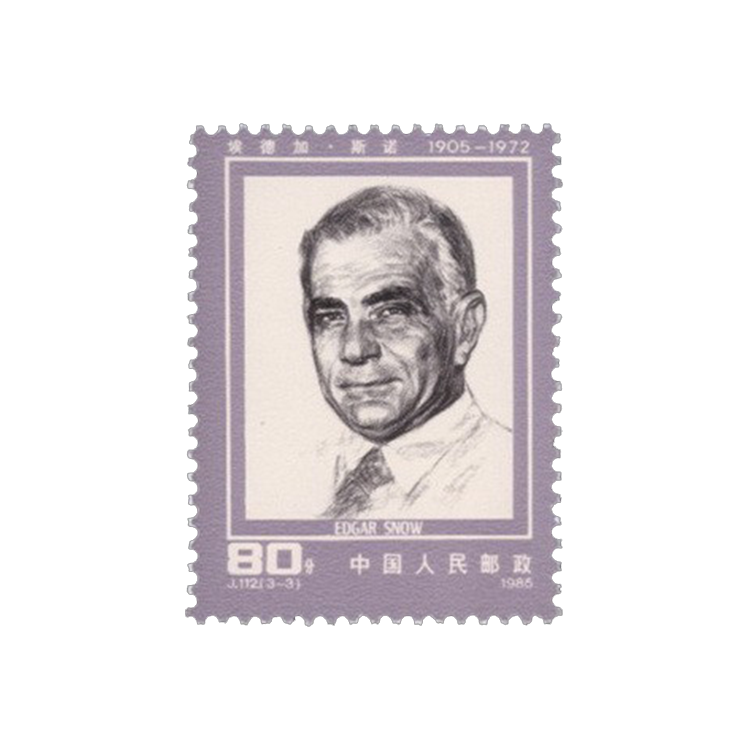

| (3-3) | 埃德加·斯诺 | 80分 |

- 中国人民之友

1985年6月25日,为了纪念他们为争取世界和平、增进国际友谊所做出的贡献,同时表达我国人民尊敬和怀念他们的心愿,邮电部发行了《中国人民之友》纪念邮票,全套3枚。

- 邮票志号: J.112

- 发行日期: 1985-06-25

- 全套面值: 108分

- 齿孔度数: P11.5×11

- 邮票规格: 30mm×40mm

- 整版枚数: 50枚(10×5)

- 印刷版别: 影写版

- 设计者: 李印清

- 印刷厂: 北京邮票厂

本套邮票共3枚。邮票图案为三人的肖像画。3-1为“艾格妮丝·史沫特莱”。3-2为“安娜·路易斯·斯特朗”。3-3为“埃德加·斯诺”。

艾格妮丝·史沫特莱(1892—1950)出生于美国社会底层,曾当过工人和书刊推销员。1919年赴欧,侨居柏林达八年。1928年底,她以德国《法兰克福日报》特派记者身份来中国,在上海参加中国进步文化运动。抗日战争爆发后,她前往延安,在山西前线做过战地救护工作。作为记者、作家,她真实记录了中国人民和中国共产党领导的人民军队的革命战争,对中国人民的正义斗争给予了热情支持和同情。1941年,她因病回国,受到美国政府迫害。1949年流亡英国,1950年5月6日在伦敦病逝。遵照其遗嘱,她的骨灰移葬中国。她的著作有:自传体小说《大地的女儿》以及介绍中国革命斗争的《中国人民的命运》、《中国红军在前进》、《中国在反攻》、《中国的战歌》等。

安娜·路易斯·斯特朗(1895—1970),1925年至1958年,曾6次来中国。其报道几乎包括中国革命的整个过程,从省港大罢工、湖南农民运动、“四·一二”政变到抗日战争、解放战争,都在她的著作中有所反映。1958年后,她定居中国,并继续向全世界报道中国的社会主义建设成就。1970年3月30日在北京病逝。主要著作有《千千万万的中国人》、《我改变世界》、《人类的四分之一》、《中国人征服中国》等。

埃德加·斯诺(1905—1972),曾于1936年冒着生命危险深入陕北革命根据地,于次年写成《红星照耀中国》(即《西行漫记》),首次向全世界介绍了中国工农红军的二万五千里长征。以后又于1960年、1964年、1970年3次来中国,撰写了很多介绍中国社会主义建设成就的报道。1972年2月15日在瑞士日内瓦去世。主要著作还有:《大河彼岸》、《中国巨变》等。

李印清

著名邮票设计家

邮票设计家李印清,1936年3月生,河北唐山人,原邮电部邮票设计室主任。1958年到美院工农训练班学习绘画基础,1960年入中央美术学院油画系,1965年毕业回铁道部,在西南铁道建设工地指挥部搞了5年美术创作。1971年开始从事专业邮票设计工作。他设计的第一套邮票是普15《交通运输》,先后设计过近30余套邮票和邮资封片。尤擅长人物邮票创作,笔下10个中外名人先后被搬上邮票。其邮票代表作j76《中国女排获第三届世界杯冠军》、j112《中国人民之友》、j181《陈毅同志诞生九十周年》和t79《益鸟》分获1981年、1982年、1985年和1991年度最佳(优秀)邮票。

他不仅精通油画,而且在多年的邮票创作中,创作设计了多套国家领导人及国际名人的邮票,更积累了丰富的创作经验。总结自己多年的邮票设计生涯,李印清认为自己能走上以主创人物题材为主的路子,纯粹是因为对革命前辈的崇敬与爱戴,所以他才会花费很多的精力去研究他们的革命经历及风范,然后在邮票设计的过程中,把人物背后所涵盖的历史背景,和极具表现价值的素材,全部都体现在小小方寸之间。经过他的不懈努力,在方寸之地塑造出《爱因斯坦》、《任弼时》、《孙中山》、《中国人民之友(史沫特莱、斯诺和斯特朗)》等著名人物形象。北邮校徽图案内以鸿雁象征邮,以右下方半圆形天线象征电,单纯、醒目、易懂。校徽从1994年10月份开始使用。由我国著名设计家,高级工艺师李印清同志设计。