| 图序 | 图名 | 面值 |

| (182) | 翻腮绒球 | 4分 |

| (183) | 黑背龙睛 | 4分 |

| (184) | 水泡眼 | 4分 |

| (185) | 红虎头 | 4分 |

| (186) | 珍珠鱼 | 8分 |

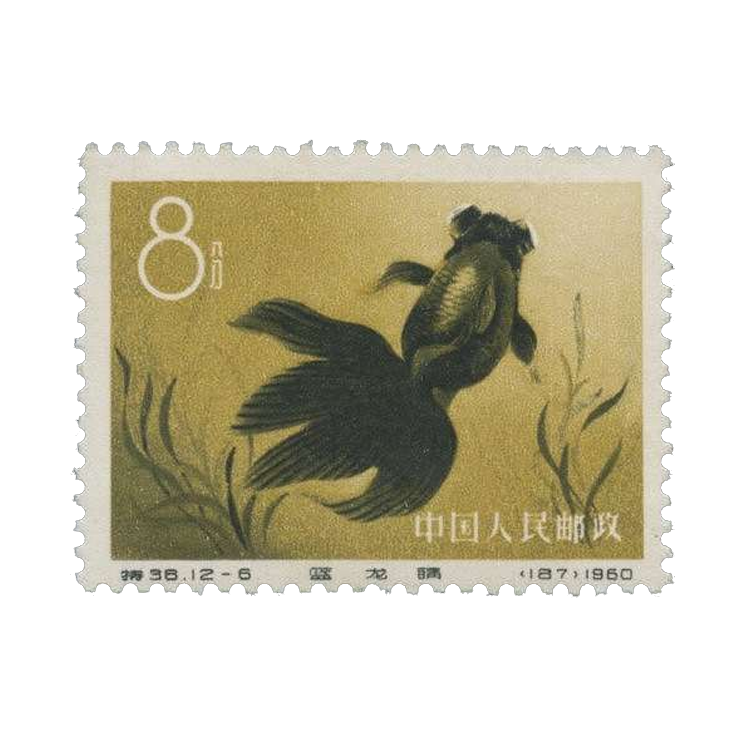

| (187) | 蓝龙睛 | 8分 |

| (188) | 望天鱼 | 8分 |

| (189) | 红帽子 | 8分 |

| (190) | 紫帽子 | 8分 |

| (191) | 红头 | 8分 |

| (192) | 花龙睛 | 8分 |

| (193) | 红龙睛 | 8分 |

- 金鱼

1960年6月1日,发行了《金鱼》,1套12枚。

- 邮票志号: 特38

- 发行日期: 1960-06-01

- 全套面值: 80分

- 齿孔度数: P11 ×11.5

- 邮票规格: 邮票规格:图幅36.5mm×25.5mm

- 整版枚数: 50(5x10)

- 印刷版别: 影写版

- 设计者: (182)-(189)(191)-(193)孙传哲、(190)刘硕仁

- 印刷厂: 北京邮票厂

为了弘扬中国的传统鱼文化,邮电部门于1960年6月1日发行《金鱼》特种邮票全套12枚,也是世界上第二个发行金鱼邮票的国家。《金鱼》邮票表现了翻鳃绒球、黑背龙睛、水泡眼、红虎头、珍珠鱼、蓝龙睛、望天鱼、红帽子、紫帽子、红头、花龙睛、红龙睛 12种中国名贵的金鱼品种。

金鱼是我国培育的观赏鱼,深受广大人民群众的喜爱,发行金鱼邮票是邮票发行局酝酿已久的事,但是因为印刷条件的限制,迟迟不能列入邮票发行计划。1958年北京邮票厂开工兴建以后,邮票发行局即指定设计雕刻室主任孙传哲先后两次绘制10余幅邮票图案,并在新厂试印,取得了不错的效果。

多方请教精心设计,1959年,孙传哲根据试印效果,重新设计邮票图案。他走访了养金鱼的专家,聆听养鱼经而大开眼界;到中国科学院动物研究所拜访生物学家童第周,童教授讲述了我国金鱼的培育、养殖历史,介绍了我国金鱼的种类。童教授还精心挑选了多种名贵金鱼,送给孙传哲。此后设计室成了养鱼馆,孙传哲每天如醉如痴地守在金鱼前,仔细观察金鱼游动的体态,一坐就是几小时,画了无数张速写图。完成初稿后,孙传哲又持图再次前往有关单位征求意见,做了修改。设计完成后又进行试印,邮电部党组在研究了设计图和试印效果图后,原则同意发行这套邮票。

1960年初《金鱼》邮票交印刷厂印制,当时邮票发行局领导表示可以先试几个图,暂不决定邮票的发行日期。印刷厂选了3个图进行试印,先研究图稿,制定工艺,还组织照相、制版、印刷的主要人员到中山公园参观金鱼。他们根据每种金鱼的不同特点,打了多次样,每返工一次,就有所进步。3个图差不多做了近2个月,从中积累了宝贵的经验。《金鱼》邮票的印制工作全面展开,其中“水泡眼”那枚邮票最难做,水泡的质感及鱼尾巴飘逸的真实感都不宜掌握,经过13次打样才基本符合原稿。

四色影写版套印的《金鱼》邮票一炮打响,邮票的印样受到当时参加北京邮票厂建设的捷克斯洛伐克专家的好评:“这些金鱼邮票印刷得非常漂亮”。邮票印刷工作者面对成绩仍然保持头脑清醒,认识到在邮票图稿中层次的掌握方面,以及在修版和印版腐蚀分寸感的掌握方面,都需要进一步提高。《金鱼》邮票发行后受到集邮者的普遍欢迎,1980年该邮票被评为建国30年最佳邮票之一。

孙传哲

新中国第一位邮票设计家、高级设计师

1933年毕业于上海美术专科学校画画系,1936年毕业于南京中央大学艺术系。1947年作为绘图员开始了他绘制邮票生涯。新中国成立后他是新中国邮票设计事业的开拓者,是中国专业邮票设计前辈。从他设计新中国第一套纪念邮票-《中国人民政治协商会议第一次全体会议》起,30多年里孙传哲共设计了100多套邮票,占新中国邮票发行总数的近1/4。1952年至1985年,先后担任邮电部邮票发行局设计室主任、邮票设计师、高级工艺美术师。

刘硕仁

新中国第一代邮票设计家

刘硕仁(1930.12—),北京人。擅长邮票设计、藏书票设计。邮电部邮票发行局。1953年毕业于中央美术学院,同年到邮电部从事邮票专业设计工作。曾任邮电部邮票发行高级工艺美术师、编辑室主任。是新中国第一代邮票设计家。作品《蝴蝶》、《菊花》、《奔马》和《毛主席逝世一周年》等7项获建国30年最佳邮票奖,《古桥》获新中国最佳首日封奖,《京剧脸谱》、《白鱀豚》在日本被评为1980年中国最佳邮票,《全国邮联一大》获1982年最佳首日封奖,《西厢记》获1983年最佳设计奖。作品有《鲁智深》、《伏羲举日》等。