(七)

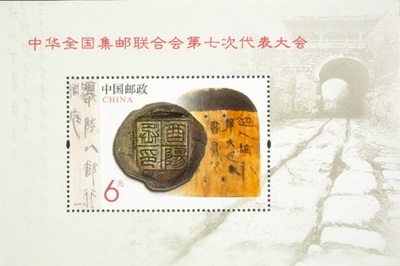

2013-10M 中华全国集邮联合会第七次代表大会(小型张)

主图:“迁陵以邮行洞庭”简、“酉阳丞印”封泥、笥牌

边饰:“除邮人”简、“秦皇古驿道”遗迹

“迁陵以邮行洞庭”简

秦简,2002年出土于湖南省龙山县里耶古城一号古井。该古井共出土秦简38000余枚,被命名为里耶秦简。里耶秦简全部属于秦代洞庭郡迁陵县官府档案,涉及大量实际传递过的公文,主要是洞庭郡下行迁陵县的,从中可见秦朝政令通达,公文传递严密而又繁重。洞庭郡为秦始皇统一中国前夕设立;迁陵为洞庭郡属县,县治就在里耶古城。里耶秦简中,“迁陵以邮行洞庭”亦作“迁陵以邮行·洞庭”,即发文方为洞庭郡,收文方为迁陵县,此类简行文有如封检,但不带封泥槽,因而是邮递公文的指示检,插在捆好的公文卷册上,有如现代直封邮袋上书写名址,警示邮递人员不要错投的固封签牌。当完成了传递环节后,这种指示检又被作为收文存档签牌继续使用。

2019年秋天在中国国家博物馆“小城故事——湖南龙山里耶秦简文化展”展出的“迁陵以邮行洞庭”简

“酉阳丞印”封泥

在里耶古井出土的大批秦简中,还夹杂着几枚封泥,其中之一的“酉阳丞印”被遴选为“六大”邮票主图的正中图案。酉阳也是洞庭郡的属县,与迁陵有较为密切的公文往来。丞是一县仅次于县令的官长,所有县内各机构和发往县外的公文大多要经过县丞审核。

封泥是纸张发明前,以简牍制作函件的产物。凡密封函件是在缮写好的正文简牍上再覆盖一简,以一根缄绳将覆简与所覆之简上下绕行三道捆紧,并将缄绳打结处置于封泥槽中,填实封泥再摁上官印印记。这样一来,在不破坏封泥或割断缄绳的情况下,就无法看到函件内容。而更换缄绳来重新封闭,又因原封泥上的官印印记而难于还原,这就杜绝了擅自拆阅而不被发现的情形。在简牍时代,这种闭锁文书的方法几近完美。中国古代邮政制度得以确立与简牍封检和封印制度有很大关系,在没有这样的保密措施之前,统治者只能以心腹充当信使,而里耶秦简表明连刑徒也经常被派去送信,从而构筑起中央集权国家的文书行政。

笥牌

“六大”邮票主图居右为一秦简笥牌,上书“从人论报,择免归,致书具此中”。“从人”是来自六国的反秦嫌犯,“从人论报”指对从人的论罪定刑,“择免归”指免刑归乡,最后一句的意思是寄送的判决文书就在这份卷宗中。这枚签牌上下各有两孔,当以绳系于笥上,包括判决文书在内的卷宗应该就是盛放在竹笥内寄达的,之后上部涂黑转变为档案标签。

中国邮政于2012年发行的《里耶秦简》特种邮票

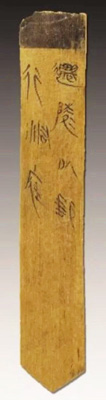

“除邮人”简

“除邮人”的除是任命的意思,这枚简是关于任命邮人的请示报告和回复的批示。这枚简的正面写有:“卅二年正月戊寅朔甲午,启陵乡夫敢言之:成里典、启陵邮人缺。除士五(伍)成里丐、成,成为典,丐为邮人。谒令、尉以从事。敢言之。”这是迁陵县下辖的启陵乡乡啬夫(相当于乡长)上行迁陵县县令与一县军事首长的县尉的请示文书,请示任命一个名字叫做丐的人为启陵乡的邮人,以填补该乡按编制所缺邮人。文书同时请示拟任命另一个名字叫做成的人为启陵乡下辖的成里的里典。里典是一里之长,启陵乡啬夫解释提请这一任命的缘由,同样是相关职位空缺。文书申报了丐和成的身份都是成里的士伍,士伍是没有爵位的在册平民。这份公文是在“卅二年正月戊寅朔甲午”,也就是秦始皇三十二年(公元前215年)正月十七日发出。

简牍背面书写了迁陵县的批复和文书传递情况:“正月丁酉旦食时,隶妾冉以来。欣发。正月戊寅朔丁酉迁陵丞昌郄之启陵:廿七户已有一典,今有(又)除成为典,何律令。应:尉已除成、匄为启陵邮人,其以律令。气手。正月戊戌日中守府快行。壬手。”背面首先是文书到达的纪录,即正月二十日早上由一名名字叫做冉的女性刑徒送达。然后,一个名字叫做欣的人开启了这件公文,欣是县廷中负责收发的小吏。下面是迁陵县对启陵乡请示的批复,在接到这份请示的当天,迁陵县名字叫做昌的县丞就代县令复函批驳了启陵乡任命新的成里里典不合律令,质问成里二十七户,已有一个里典,为何又设一个里典,有何律令依据?县丞昌向那个名字叫做应的启陵乡啬夫批复道:县尉已批准任命成、匄两个人都成为启陵乡的邮人,并强调这是依法行事。这件批复文书由县廷一个名叫气的小吏经手,于“正月戊戌日中守府快行”,也就是在正月二十一日中午,由迁陵县廷在守府人员中差遣了一个名叫快的人充当送信人,并记录是由“壬”经手交给“快”的。

“秦皇古驿道”遗迹

井陉县地处河北省西部山区。秦代置县。全县地势险要,史称“天下九塞”之第六塞,“太行八陉”之第五陉,自古即为通衢要道和兵家必争之地。据《史记·秦始皇本纪》载,公元前210年秦始皇第五次出巡,崩于沙丘平台(今河北省广宗县西北),以辒辌车载之,“遂从井陉,抵九原”,走的就是井陉驿道(当时称驰道)。公元前204年,韩信破赵的“背水之战”也是沿此道进兵的。当时的“井陉之道,车不得方轨,骑不能成列”(《史记·淮阴侯列传》),堪称燕晋咽喉。

扼守井陉古驿道的东天门,是一组古代关城建筑,雄伟、奇妙。于南北两座山峰交汇处,凿岭石为基,基石上券洞,洞顶建阁,东天门如一把铁锁扼守,似一头猛虎雄踞。阁下,两条深深的车辙穿城而过,令人想起狼烟四起,金戈铁马,似听到马蹄嘚嘚,车轮滚滚。洞与阁,错落有致;阁与道,纵横交错。洞高、阁宽、道窄、辙深,浑然一体,巍巍壮观。特别是券洞顶部石面久经磨砺的光滑,两侧山石不同层次的风化,更给人以历史的沧桑感。清代赵文濂有《东天门》诗曰:“箭筈通天辟一门,去天尺五蹑云根。狼烽四起汹兵气,鸟道千寻凿石痕。曲径通幽新路辟,丸泥塞险旧关存。成安老将知兵者,隘口何无劲卒屯。”

这条古道作为当年驿卒策马的邮路,留下邮驿史的珍贵实物——路边一座小石桥,一明两暗三间石砌屋,那是始建于清嘉庆十六年(1811年)的驿铺。石屋门楣上方镶“立鄙守路”匾额,并铭有“嘉庆辛未”字样。石屋被邮驿界的专家称作我国现存最早的驿铺,是中国邮驿史上的“活化石”。

常言道,条条大道通罗马。2001年,联合国教科文组织负责文化和自然遗产保护的协调员、古代交通史专家亨利·克利尔先生来井陉考察,对秦皇古道赞不绝口,他认为:这里的古道比现在罗马古道历史更悠久,要早上一百多年,是珍贵的文化遗产。

(八)

2020-7M 中华全国集邮联合会第八次代表大会(小型张)

主图:木轺车

边饰:邮亭桓表

木轺车

1977年西宁市彭家寨汉墓出土,车通高0.85米,长0.92米,伞盖直径0.9米;马通高1.05米,长0.9米,现藏青海省博物馆。木轺车由车、马、伞三部分组成,车舆、轮、辕、槽、伞盖等部分,全为黑色,轮毂为壶形,有木辐17根,直辕后端连舆底。伞盖上还插有25根木弓,盖顶为圆形。而马的头、颈、身、眼、尾等分别雕刻后经过对接组装而成,马的肌肉轮廓清晰,富于质感,眼大口张,作昂首嘶鸣睨视状。这匹马通身为黑色,只有眼、鼻、口腔处被精心施以朱、白、黑三色彩绘。这套木轺车,车的造型轻便简洁,马的造型则栩栩如生,车与马浑然一体,给人以强烈的艺术享受。轺车是汉律法定的传车车型,因而轺车也可视为汉代邮运工具的缩影。

中国古代,车递称“传”,车称传车。传车属高速车,易损毁,所以传车要统一车型,以利更换部件。轺车也是法定的中下级官吏坐驾,属当时最为常用的通用车型。轺车的车舆简洁紧凑,自重轻,而且可以将伞盖撤除,以利疾驰。轺车有驾一马的,也有驾二马的;驾一马为双辕车,驾二马为单辕车。双辕车的使用在世界交通史上都是大事,因为驾一马能大大节省动力,提高效率。欧洲是到了中世纪才推广了双辕车,而中国早在公元前就将双辕车用于邮运。

邮亭桓表

邮亭桓表形象出自1954年发掘的山东省沂南县界湖镇北寨汉画像石墓,系中室北壁上横额东段所刻画的车马行列前方的建筑。对照《汉书?尹赏传》如淳注的描述:“上有屋,屋上有柱出,高丈余,有大板贯柱四出,名曰桓表”,画像石上刻画的建筑正是桓表。《说文系传》云:“亭、邮立木为表,交木于其耑,则谓之华表,言若华也。古者十里一长亭,五里一短亭;邮,过也,所以止过客也,表双立为桓。”邮亭桓表图像在目前所有汉画像资料中仅此一例,弥足珍贵。邮亭桓表右侧迎候车马的捧盾拥箜者是亭长,亭长右侧是给车马开道的人员,其手持的扇子在汉代称“便面”,是一种仪仗道具。汉代的人们视死如视生,因而要在墓室中刻画往来阴阳两界的车马行列。在这种完全按照现实世界布置的场景中,邮亭是分割阴阳两界的建筑,亭长则属于阳间最末端的官吏。

编辑:李琴

手机版

手机版